そういうわけで3月からこっち、色々と楽しい目にあっていた筆者である。面白いものができたという確信はあり、読者の皆様には楽しみにしていてほしい。うまくすれば今月末には何かしら動きがありそうな気もするのだが。。。?

王たちの冠

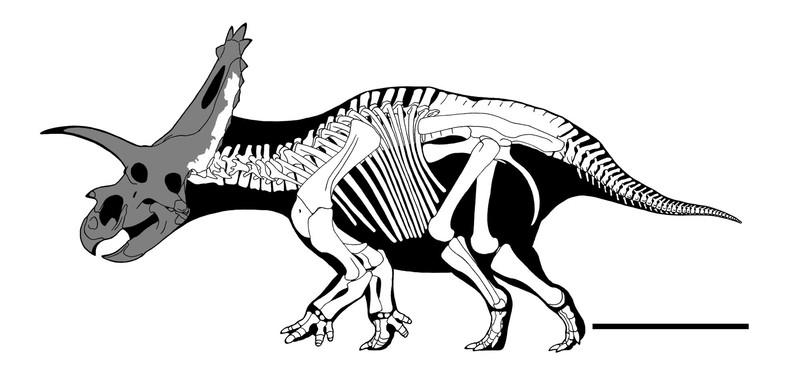

↑Skeletal reconstructiopn of Guanlong wucaii IVPP V14531 (holotype).

Scale bar is 1m.

広義のティラノサウルス類(ティラノサウルス上科)がカルノサウルス類――アロサウルスと同じ系統ではなく、コエルロサウルス類に位置付けられるようになったのは、恐竜の分類に分岐学的な手法が導入されてから少し経ってのことだった。そこから“アルクトメタターサリア”の解体にはまた時間を要したのだが、それでも2000年代の中ごろにはティラノサウルス上科をコエルロサウルス類の基盤的な位置に置く意見が固まっていたわけである。

こうしたわけでティラノサウルス上科の「起源」がジュラ紀の中ごろまで遡れるらしいことも判明したのだが、なかなかこの手の問題は化石記録が追い付かないものである。――が、ティラノサウルス上科の場合そうはならなかった。2006年にあっさりグアンロンが記載・命名されたのである。

西域――新疆ウイグル自治区といえばズンガル盆地なわけで、かの地における恐竜の研究は1928年のティエンシャノサウルスの発見までさかのぼることができる。その後もズンガル盆地に点在する様々な時代の地層から恐竜化石が発見され続け、1987~90年にはCCDPが輝かしい成果を挙げるに至ったわけである。

CCDPの成果の一つが、ティエンシャノサウルスの産出した石樹溝Shishugou層(その名の通り、そもそもは化石林で著名な場所である)におけるジュラ紀中期末~後期初頭の恐竜群の新たな発見であった。この時代の良好な恐竜相の記録といえば他に四川省は自貢くらいしかなかったわけで、モリソンやテンダグルに代表される華のジュラ紀後期の前段階を知る上で非常に重要だったのである。そしてCCDPが終わってからの10年で恐竜の分岐分類は飛躍的に進歩し、上で述べた通り様々な「白亜紀型」の系統――鳥類も含む――の起源がジュラ紀の中ごろまでさかのぼれるらしいことが判明した。ここまで来ればズンガル盆地に白羽の矢が再び立つことは訳ない話で、IVPPやニューヨーク州立大などが手を組んで五彩湾――五色に彩られた荒野へと向かったのだった。

2001年から2006年にかけて行われたこの調査の顛末は恐竜博2009を皮切りに日本でも広く(?)紹介・展示されたわけで、今さらここに詳しく書くこともないだろう。狙い通り進化学的に重要なポジションたりえる化石が続々と発見されたのだが、その中でも目を引いたのが「デスピット」――マメンチサウルス類の足跡か何かの成れの果てに埋まった骨格群であった。

「デスピット」は根性で丸ごと掘り出され、そのうちのひとつTBB 2002については2004年の夏過ぎからクリーニングが行われた。直径ざっと2m、深さ1.5mほどの「落とし穴」から出てきたのは、下から順にリムサウルス2匹、未同定の小型獣脚類が2匹、そして2匹の基盤的ティラノサウルス上科――グアンロン・ウーツァイイだったのである。

TBB 2002の最上層(つまり最後に「デスピット」にはまった格好になる)から産出したホロタイプIVPP V14531はTBB 2002に含まれていた化石の中では最大のもので、尾を欠いていたもののそれ以外はかなり完全な骨格が残されていた。そのすぐ下から産出した幼体IVPP V14532は、尾の後半が欠けている以外はほぼ完全な状態で保存されており、ここに基盤的ティラノサウルス上科の骨学的情報が一挙に集まったのだった。

ティラノサウルス上科に属するとはいっても、グアンロンの見てくれはティラノサウルス科のものとは特に何も似ていない。頭骨と腰帯のいくつかの特徴はティラノサウルス上科に特有のものだが(サイズの割に頭骨が頑丈になり始めている、というのは色々と重要な兆しなのだろうが)、それ以外の特徴は基盤的コエルロサウルス類としか言いようのないものである。

前肢にティラノサウルスの面影は微塵もなく(順序が逆だが)、「半」半月状手根骨をもつ割に第Ⅳ中手骨(!)が残っているあたりは色々と示唆的である。腰帯もかなり原始的な特徴を残しており(コエルロサウルス類とカルノサウルス類が根元でつながることを考えればしごく当然のことでもある)、このあたり基盤的ティラノサウルス上科というよりは基盤的コエルロサウルス類のなんたるかを示しているのだろう。

当初ストケソサウルスとともにティラノサウルス上科の最基盤に置かれたグアンロンは、その後の(対象を増やした)系統解析で(ティラノサウルス上科の最基盤から分岐する)プロケラトサウルス科に収まった。プロケラトサウルス科内の分類は未だおぼつかないのが実情なのだが、それでもプロケラトサウルス類がジュラ紀中期~後期初頭のアジア内陸部からヨーロッパにかけて分布していたのは確実である。メガロサウルス類や基盤的なカルノサウルス類が君臨していた当時にあって、すでに中小型獣脚類としては確固たる地位を築きつつあったようだ。

「直系」でないとはいえ、依然としてグアンロンはジュラ紀のティラノサウルス上科としては唯一ほぼ完全な化石が知られているものである。モノグラフの出版を控えているようでもあり(モノグラフの基礎となるであろう詳細な記載の掲載された博士論文はネット上で購読できる)、これからも色々と話題を提供してくれるはずである。

黄昏色に染まるころ

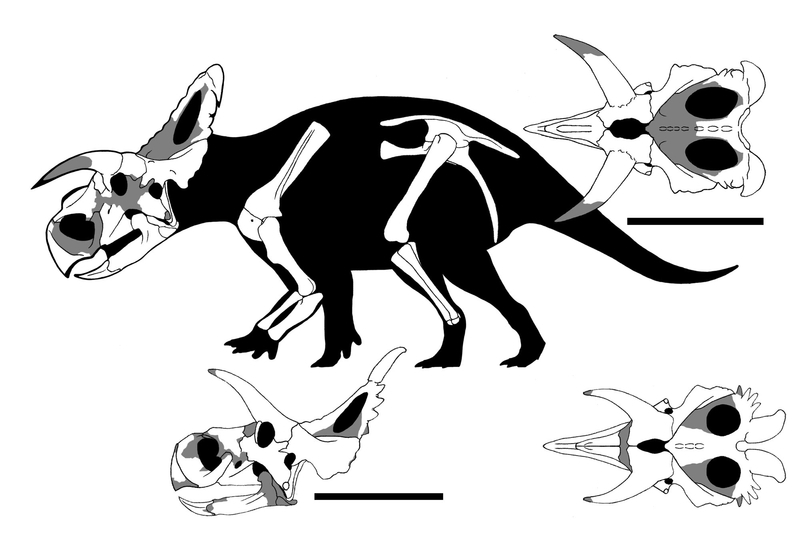

↑Composite skeletal reconstruction of Torvosaurus tanneri.

Based on Dry Mesa specimens and FMNH PR 3060.

Scale bar is 1m for Dry Mesa specimens (large).

トルヴォサウルスといえば、恐竜博2002での復元骨格の展示を皮切りにわりかしメジャーの座に躍り出た恐竜である(そんなことはない)。命名も1979年と比較的最近であり、アロサウルス一択であったジュラ紀後期の大型獣脚類界隈に一石を投じてからまだ日が浅かったりもする。

そうは言ってもモリソンMorrison層といえば19世紀の後半には精力的な発掘が行われていたのは言うまでもないことで、実のところトルヴォサウルスの標本もこの時期からいくらか採集されていた。もっとも、モリソン層の「まとも」な大型獣脚類の骨格は待てど暮らせどアロサウルスしか出てこなかったわけで(今でも状況は変わっていない)、そうした標本はこれといって同定もできず埃を被ることになったのである。

長らく中型サイズ以上の獣脚類がアロサウルスとケラトサウルスしか知られていなかったモリソン層だったが、そうした状況を打ち破ったのが(ダイナソー・ジムこと)ジェンセンやマドセンらであった。コロラドやユタでの精力的な調査によってモリソン層における恐竜研究の停滞は打ち破られ、新たな(そして混沌とした)ステージへと移行したわけである。

ジェンセン率いるBYUのチームが目星を付けたのがコロラド南西部――ドライ・メサ――であった。ここでは1971年に獣脚類の巨大な前肢の末節骨が発見されており、1972年から発掘を始めたジェンセン隊はすぐに大当たりを引いた。おびただしい数の化石がそこにあったのである。

ドライ・メサではスーパーサウルスや“ウルトラサウロス”といった目を引く超大型の竜脚類の化石が発見されたが、それに加えて未知の大型獣脚類が発見された。とりあえずやたらマッシブだが短い前肢の大半や完全な腰帯が発見され、前肢をホロタイプとしてトルヴォサウルス・タンナーリ――ジュラ紀中期のメガロサウルスやポエキロプレウロンとよく似ている――が命名されたのであった。

ドライ・メサの発掘にはかなりの時間を要し、凄まじい量の化石が採集された結果ジャケットの開封すらおぼつかないこととなった。どうにか封を切ってみれば、3体ぶんのトルヴォサウルス――うち2体は互いに区別できない程度に同サイズ――がそこにあったのである。かくして、ブリットによる詳細な再記載と前後して最初の復元骨格(上の骨格図とほぼ同じ資料に基づいていることになる)が制作されたのであった。

これをきっかけにトルヴォサウルスの新標本が続々と発見されたかといえばそんなことはなかったのだが、それでもワイオミングでそれらしい化石がいくらか報告されるようになった(そしてバッカーなどはこれらの標本をエドマルカEdmarkaや“ブロントラプトルBrontoraptor”、“ワイオミングラプトルWyomingraptor”と呼んだ)。また、ポルトガルでもトルヴォサウルスの化石がいくらか報告されるようになった(そしてトルヴォサウルス属の新種T.ガーニーイとなった)のである。

北米のT. タンナーリのみならずポルトガルのT.ガーニーイ、さらにT.ガーニーイと思しき胚の発見など、命名から日が浅い(そんなこともない)わりに興味深い話題に富んでいるトルヴォサウルスだが、上の図(これでもコンポジットである)を見れば明らかなように、その姿にはまだ謎が多い。以前横浜で展示された“Elvis”も結局のところ部分的な骨格であり(それでも1個体のまとまった骨格という意義は大きいのだが)、プロポーションひとつとっても何らかの確信を持って復元することはできない状況である。

原記載でメガロサウルス科とされたトルヴォサウルスであったが、紆余曲折を経つつ今日でもメガロサウルスやポエキロプレウロン(そしてスピノサウルス類)と密接な関係があるとされている。まとまった骨格の少ないメガロサウルス類にあって、コンポジットとはいえ全身のそれなりの部分の知られているトルヴォサウルスは今なお貴重な存在である。

年度内に出なかった話

新年度である。諸事情で身柄を拘束されている筆者だが、すべての人に人権はあるわけで(あるべきなのだ)、色々とやれることはあるわけである。

さて、印刷の遅れ(たぶん)でまだ出版されていないのだが、それでも今週のうちに某博物館の紀要として出版される話なのでここに(ごく簡単に)記しておく。これまでも驚くべき化石を産出してきた某県の某上部白亜系の某層準にて、新たな化石ーー少なくともケラトプス科に属するーーが発見された。厳密にいえば60年以上前の調査で発見されたものの、異常巻アンモナイトの(状態のよくない)雌型とみなされていた標本ーー角の断片である。ここまで書けばお分かりの通り、これは「異常巻角竜」とでもいうべき標本であり(病変でないのは言うまでもない)、ケラトプス科角竜に全く知られていなかった形態的多様性があったことを示すものである。実のところ最近の調査で同じ層準からより状態のよい標本が産出しており、これらの標本の詳しい研究はまだ始まったばかりである。

さて、印刷の遅れ(たぶん)でまだ出版されていないのだが、それでも今週のうちに某博物館の紀要として出版される話なのでここに(ごく簡単に)記しておく。これまでも驚くべき化石を産出してきた某県の某上部白亜系の某層準にて、新たな化石ーー少なくともケラトプス科に属するーーが発見された。厳密にいえば60年以上前の調査で発見されたものの、異常巻アンモナイトの(状態のよくない)雌型とみなされていた標本ーー角の断片である。ここまで書けばお分かりの通り、これは「異常巻角竜」とでもいうべき標本であり(病変でないのは言うまでもない)、ケラトプス科角竜に全く知られていなかった形態的多様性があったことを示すものである。実のところ最近の調査で同じ層準からより状態のよい標本が産出しており、これらの標本の詳しい研究はまだ始まったばかりである。

亡失のエロージョン

↑Skeletal reconstruction of cf. Anchiceratops sp. CMN 8547. Scale bar is 1m.

ケラトプス科角竜といえばバラエティーに富んだ頭骨が最大の魅力であろうが、どうしても頭骨の話に終始しがちである。首から後ろについては「基本的にどれも同じ」とさえ言いきられることがしばしばであり、コンパチキットのようなものとして語られがちではある。

そうはいっても、(各要素は互いによく似ているが、「科」でくくれる程度には近縁である以上ある種当然のことではある)、まともな骨格が知られているものについては、それなりにケラトプス科角竜でも首から後ろの違いは顕著である。中でもCMN 8547のナンバーで知られるカナダ自然博物館のウォールマウントはケラトプス科角竜の「基本形」から外れた、ややもすれば奇怪な骨格である。――頭骨がほとんど失われており、属種の厳密な同定ができないのだが。

CMN 8547(元GSC 8538)が発見されたのは、「第二次」化石戦争がひと段落ついた1925年の夏の暮れのことであった。スターンバーグ一家の「解散」後もカナダ地質調査所に残っていたチャールズ・モートラム一行は、レッドディア川西岸で全身の関節のつながった角竜の化石――ライバルであったAMNHのブラウン隊やROMのパークス隊、そしてスターンバーグ一家はしばしば関節した角竜の骨格を採集していたが、これほど見事なものは他にAMNHの“モノクロニウス・ナシコルヌス”しかなかった――に出くわしたのである。

右半身を下にして横たわっていたその骨格は、不幸にして頭骨がごっそり失われていた。わずかに採集できたのは侵食され残ったフリルの断片(と吻の一部があったらしいのだが、現在これは行方不明になっている)だけだったのである。それでも首から後ろの要素は文句のつけようのない標本であり、チャールズ・モートラム一行はほくほく顔でこれを持ち帰った(この時一行は記録映画まで撮っていた)。

CMN 8547を展示しない手はなく、欠けていた頭部にはちょうどよいサイズだった(のちの)アンキケラトプス・“ロンギロストリス”のキャスト(というよりは模型といったほうがよさそうだ)が据えられた。少々風化の進んでいた左半身を石膏に埋め込まれて(=右半身を表に出した形で)ウォールマウントとして仕上げられ、1929年(か翌年)にはカナダ国立博物館(当時)の壁を飾ることになったのだった。

以来、「アンキケラトプスの全身骨格」として一般(?)に知られるようになった(言うまでもなくポールの骨格図もこの標本に基づいている)CMN 8547だったが、上で述べた通り、ウォールマウントに据えてある頭骨は別の標本に基づくものである。かといって残されたオリジナルの頭骨要素と本質的に形態が異なるかといえばそんなことはない(ここがまた悩ましいところなのだが)。

元来この標本はチャールズ・モートラムによって(現地で)「おそらく小型のアンキケラトプス」とみなされ、後にラルによって追認された。ラルはオリジナルのフリルの断片がアンキケラトプス属によく似ていることを確認し、A.オルナトゥスではなく恐らくA.ロンギロストリスであるとしたのである。

ラルは(カナダ側の研究者によって今後詳しい記載が行われるであろうことを言外にほのめかした上で)CMN 8547の簡潔な記載(と同定)をおこなうに留め、またとうとう詳しい記載は出版されずじまいであった。左半身は壁に塗り込められたうえ、常設展示に回ってしまったこともあって研究のチャンスは失われてしまったのである。2001年になって恐竜ホールのリニューアル工事が始まり、ようやくCMN 8547に詳しい記載のチャンスが回ってきたのだった。

さすがにウォールマウントを解体するまでには至らなかったが、それでもラル以来恐らく初めてとなる詳しい観察がおこなわれ、(すでに出版されていた写真やラルの記載、そしてそれらに基づきポールが描いた骨格図や復元画でも示されてはいたが)この骨格の奇妙な特徴が明らかになった。頸椎も胴椎も、仙椎もケラトプス科角竜の「標準」よりずっと多かったのである(そしてトレードオフの結果か尾はオマケのような短かさだった)。

ケラトプス科角竜の骨格はCMN 8547のほかにセントロサウルスやスティラコサウルス、カスモサウルス、ペンタケラトプスそしてトリケラトプスでかなり良好な標本が得られており、これらの角竜では頸椎が9個(うち最前部の3つは癒合)、胴椎が12個、仙椎が10個(ペンタケラトプスのみ尾椎をひとつ取り込んで11個に増加)と、個数に関しては科全体で安定した状態を見せていた。どっこい、CMN 8547では頸椎が10個(うち最前部の4つが癒合)、胴椎が13個、仙椎が12個に増加しており、ケラトプス科角竜としてはやけに(そして本質的に)首が長かったのである(もっとも、一般に思われているよりもケラトプス科角竜は首が長いといえばそうでもあるのだが)。加えて、そこらのカスモサウルスよりも小柄でありながら、トリケラトプスに次ぐレベルでゴツい体格であった。

また、再研究の結果、CMN 8547が属レベルでさえ(現状では)同定不能であることが判明した。CMN 8547と同層準――ホースシュー・キャニオンHorseshoe Canyon層のモーリンMorrin部層最上部(7084万年前ごろ)で知られているケラトプス科角竜はアンキケラトプス・オルナトゥスにアリノケラトプス・ブラキオプス、そしてパキリノサウルス・カナデンシスであり、明らかにCMN 8547はセントロサウルス亜科ではなかった。アンキケラトプスとアリノケラトプスとではフリルのホーンレットが全く異なる――幼稚園児でも知っている――のはフリル後半部に限った話で、頭頂骨周りの装飾を除けば、(吻の形態なども含めて)両者はよく似ているのである(もっとも、このあたりが明確に認識されるようになったのはごく最近の話でもある)。CMN 8547の残されたフリルはアンキケラトプス、アリノケラトプス双方とよく似ていたのであった。

かくしてCMN 8547の分類は属種不明のカスモサウルス科まで後退した。その後アリノケラトプスの亜成体ROM 1493――目下アリノケラトプス唯一のまとまった部分骨格――の記載が行われたが、これは断片的(癒合頸椎と前肢の大半しか残ってない)な上に保存状態が悪く、CMN 8547とのまともな比較は望めない代物であった。とはいえ、(保存状態が悲惨すぎて色々と不安が残るのだが)ROM 1493の肩帯の形態はCMN 8547とはやや異なるように見える。また、上腕骨も(全体としてかなりごつい点は共通するが)少々趣が異なる。ROM 1493の癒合頸椎は3つからなっている――が第3頸椎の後半(や全体の神経棘)は激しく侵食されており、本当に3つだけで構成されていたのかははっきりしない。つまるところCMN 8547の分類ははっきりしないままだが、アリノケラトプスというよりはアンキケラトプスの可能性の方が高そうではある。このあたりについては、アンキケラトプスやアリノケラトプスのボーンベッド(それなりに以前から報告されているのだが、いまだに記載されていない)がカギを握っている。

トリケラトプス(やトロサウルス、“ティタノケラトプス”)の骨格がやたらゴツいのは多少なりともそのサイズで説明できそうなものだが、小さめの体サイズの割に妙にゴツい点でCMN 8547はユニークである。CMN 8547の産出した層準はホースシュー・キャニオン層の中でも(何度かある)海進の最もよく進んだ時期に相当し、数あるケラトプス科角竜の中でも相当な低湿地帯に暮らしていたことが想像される(他のケラトプス科角竜もしばしば低湿地帯の堆積物から出てくるのだが;チャールズ・モートラムはCMN 8547の発掘の際に「いくらかの」カキが共産したことを記している)。ケラトプス科角竜(のいくらか)が半水生であった可能性はしばしば指摘されてきたが、CMN 8547はその中でも半水生適応の進んだものだったのかもしれない(このことは古くから指摘されており、ポールは沼地からアルバートサウルスに向かって奇襲をかけるアンキケラトプスの群れを描いていたりする)。

めざめるかいぶつ

↑Composite skeletal reconstruction of Medusaceratops lokii

(scaled as ROM 73831)

with skull of Albertaceratops nesmoi TMP 2001.26.1 (holotype).

Scale bars are 1m.

本ブログをもともと角竜専門のつもりで立ち上げたというのは古参読者(何)の方にはお気づきの通りであるが、中でもしつこく取り上げてきた(今後も続くだろう)のがジュディス・リバー層の角竜である。ジュディス・リバーJudith River層はモンタナ中央部に露出するカンパニアン中期~後期初頭の地層であり、中でもミズーリ川に沿うエリア(ジュディス・リバー層上部のマックリーランド・フェリーMcClelland Ferry部層および最上部のコール・リッジCoal Ridge部層;スキャネラに従うとざっと7750万~7520万年前だが、マックリーランド・フェリー部層の最下部はどうやら(スキャネラ基準でいっても)7900万年前ごろまで達するらしい)は、北米初となる恐竜――その後果てしない混乱を巻き起こした4種――発見の舞台となった。

本ブログでさんざん取り上げたというだけで察してもらえようが、近年に至るまでジュディス・リバー層では「まとも」な角竜の化石がほとんど発見されず、一方で古くから多数の断片が知られていた(そして化石戦争という背景もあってことごとく命名された)ことから、悪夢のような分類学的混乱の巣窟と化していた。ジュディス・リバー層やその同時代層(例えばアルバータのオールドマンOldman層)の角竜の研究がまともに動き出したのはここ10年余りの話なのである。

その10年余りの研究でその系統的位置づけや復元を目まぐるしく変えたジュディス・リバー層産角竜がメデューサケラトプス・ロキイである。ブログの立ち上げ直後に取り上げたネタではあるのだが、改めてここに書いておきたい。

ジュディス・リバー層では実のところ商業的な化石の発掘がわりあい盛んに行われており、断片的ではあるものの興味深い恐竜化石が時おり市場に上がってきた。そんな中で、1993年に商業産地からスティラコサウルスらしき角竜のボーンベッドが発見されたのである。

この角竜のボーンベッド(以下、マンスフィールドのボーンベッド)から産出した骨格はいずれも完全にばらけており、様々なサイズの個体を含んでいた。そして発掘が進むにつれ、スティラコサウルスのフリルの「スパイク」と思われていた骨はどうも長い上眼窩角であることが明らかになった。ジュディス・リバー層産で長い上眼窩角をもつ角竜――謎に包まれたケラトプスのボーンベッドの可能性が出てきたのである。とはいえ、ケラトプスとこのマンスフィールドの角竜を厳密に比較することが困難であったことは言うまでもなく、公にはマンスフィールドの角竜は名無しのままであった。

マンスフィールドの角竜の発掘は順調に進み、フリルがかなり不完全とはいえ頭骨各部の要素も集まったことで、カナダ・フォッシルはかなりの要素を実物標本で構成したマウントを制作した。頭骨にもふんだんに実骨が入れられたこのマウント――“Leona”――は、福井県立恐竜博物館に「カスモサウルスの一種Chasmosaurus sp.」として売却された。長い上眼窩角はカスモサウルス亜科の典型的な特徴であったが、実のところカスモサウルスの上眼窩角はこれほどマッシブで長くはなかったし、側方へ大きく張り出すこともないのであった。

(1996年にペンカルスキ―とドッドソンによってアヴァケラトプスの再記載がおこなわれ、成体と思しき標本MOR 692(アヴァケラトプスの成体とみなすかについては未だに定まっていない。時代はどうもホロタイプより数百万年新しいようだ)がケラトプス様のやや長くカーブした上眼窩角をもっていることが報告された。アヴァケラトプスはケラトプス科の最基盤――セントロサウルス亜科とカスモサウルス亜科が派生する以前の段階に置かれ、とりあえずカスモサウルス亜科でなくとも目立つ上眼窩角を備えうることが示されたのだが、この辺り“Leona”の制作にはタイミング的に間に合わなかったようである。)

2001年になり、国境を越えた先のアルバータで事態は急変した。オールドマン層最下部――マンスフィールドのボーンベッドと対比できる層準――で、長い上眼窩角を備えた角竜のほぼ完全な頭骨(左右方向から壮絶に押しつぶされており、その後の混乱の一員となった)が発見されたのである。この標本TMP 2001.26.1のフリルは紛れもないセントロサウルス類のそれであった。

マンスフィールドのボーンベッドから産出した角竜化石(のうちで目ぼしいもの)はTMP 2001.26.1とよく似た特徴(長くマッシブな上眼窩角、ごく低く、前後に長い鼻“角”、粗面をもつマッシブで大きなホーンレットと“タブ状”の小さなホーンレットの組み合わせ)を保持しており、その産出層準も相まってTMP 2001.26.1と同じ(新)種に属する可能性が考えられた。かくして2007年にTMP 2001.26.1をホロタイプとしてアルバータケラトプス・ネスモイが記載・命名されたのである。マンスフィールドのボーンベッドから産出した標本も同種とされ、ひどく変形していたTMP 2001.26.1のフリルの復元の参考とされたのであった。カナダ・フォッシルは適当なサイズの標本を組み合わせて新たに(今度はアルバータケラトプス名義で)2体分のパーツを確保し、とりあえず1体(“Mary”)がワイオミング恐竜センターに売られていった。

ここまではよかったのだが、再検討の結果マンスフィールド産のフリルの断片の形態がTMP 2001.26.1とはだいぶ異なるらしいことが明らかになった。TMP 2001.26.1が頭頂骨に5対のホーンレットをもつ一方で、どうもマンスフィールド産の頭頂骨には3対しかなさそうだったのである。マンスフィールド産の頭頂骨には一つとして完全なものはなかったのだが、それでもホーンレットは3対しかなさそうであった。一般にセントロサウルス類は頭頂骨に5対以上のホーンレットをもっており、マンスフィールド産の頭頂骨はその点妙であった。頭頂骨のホーンレットが3対といえばしばしばカスモサウルス類にみられる特徴であり、故にマンスフィールド産の頭頂骨WDC-DJR-001をホロタイプに、カスモサウルス類の新種としてメデューサケラトプス・ロキイが設立されたのだった。

が、マンスフィールド産の標本のうち、多少なりともカスモサウルス類と言えそうな特徴の確認できる要素は頭頂骨(の断片)だけであった。残りの要素には明らかなセントロサウルス類の頭骨の断片――例えば前上顎骨や鱗状骨――が含まれていたのである。一方で、マンスフィールド産の要素に基づいて組み立てられた骨格はセントロサウルス類としては妙に大きなものでもあった。パキリノサウルス並みのサイズだったのである。

「アルバータケラトプスの復元画」のフリルがことごとくメデューサケラトプスのホロタイプを参考としたものであったことも相まって、メデューサケラトプスの命名された2010年以降、だいぶ派手な混乱が生じることになった。こうした背景もあって筆者はかつて散々メデューサケラトプスについて書いたりもしたわけである。2013年にはロングリッチが頭頂骨―鱗状骨関節の構造に注目してメデューサケラトプスがセントロサウルス類である可能性を指摘したのだが、依然として標本はごく断片的なものが知られているだけであった。

こうした混乱が生じるのは当然予想されたことで、2011年の夏を皮切りにマンスフィールドのボーンベッドの(今度は学術的な)発掘が再開された。その結果、フリルの断片や上眼窩角といった新標本が続々と発見されたのである。新たに発見されたフリルの断片は、メデューサケラトプス(のホロタイプ)が実際には5対のホーンレットを持っていることを示していた。また、再発掘でもカスモサウルス類と断定できる要素はとうとう産出しなかったのである。

新標本を加えて復元されたフリルの形態はまごうことなきセントロサウルス類のものであり、ここにメデューサケラトプスが(結局)セントロサウルス類であること、そしてマンスフィールドのボーンベッドから産出した角竜が(おそらく)全てメデューサケラトプスに属することが明らかになった。つまり、マンスフィールド産標本(のみ)に基づき組み立てられた復元骨格――福井県立恐竜博物館の“Leona”とワイオミング恐竜センターの“Mary”(そして“Amer”と名付けられた組み立て中の骨格)は「完全に」メデューサケラトプスだったのである。

再記載の結果、メデューサケラトプスはそんじょそこらのカスモサウルス類より巨大な上眼窩角を持っていることが明らかになった。系統解析の結果(予想通りというべきか)、メデューサケラトプスはアルバータケラトプスともどもナストケラトプス族よりは派生的な基盤的セントロサウルス亜科に位置付けられ、この当時(7900万年前ごろ)すでにアルバータケラトプスやメデューサケラトプス、ウェンディケラトプスといった多様な(基盤的)セントロサウルス類がアルバータ南部~モンタナ北部の限られた範囲に存在したことが示されたのである。

また、アルバータケラトプスの原記載時にマンスフィールド産の頭骨としては最も完全なものとして記載された標本WDCB-MC-001が、実のところマンスフィールドのボーンベッドから産出したわけではないらしい(その近くで産出したのは違いないのだが)ことも明らかになった。同サイズのマンスフィールド産の標本と比べて上眼窩角が著しく短いこともあり、WDCB-MC-001はひとまずM.ロキイとはみなされないこととなった。アルバータケラトプスとウェンディケラトプスの例を見るにつけ、M.ロキイとは別種の可能性も十分考えられるところである。

どうにか「悪夢」は終わった――アルバータケラトプス―メデューサケラトプス問題は一応の解決を見た――が、しかし依然としてジュディス・リバーの角竜に残された謎は多い。結局のところ、カンパニアンのケラトプス科角竜の実態がはっきりしているのはジュディス期――カンパニアン中期から後期の初頭に相当――の、それも後半のアルバータに限られているのである。アメリカ最初の恐竜発見の舞台となった荒野には、まだまだ怪物たちが眠っているのだ。

陽の当たる場所へ

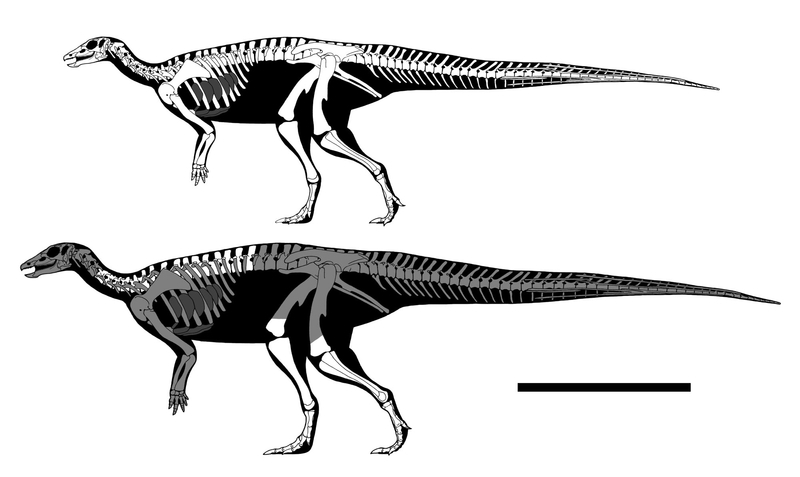

Skeletal reconstruction of

Thescelosaurus neglectus (composite; scaled as "Willo" NCSM 15728)

and Thescelosaurus garbanii (holotype LACM 33542).

Scale bar is 1m.

テスケロサウルスといえば白亜紀最末期を代表する小型(というにはやたら大きいのだが)鳥脚類であり、知名度はともかくとしても比較的古くから複数の良好な骨格が知られてきた恐竜でもある。近年では「心臓」とされた構造物(単なるゲーサイトノジュールであった)の存在や、植物食にあるまじき凶悪面でそれなりに知られるようになったといえる。一方で、近年に至るまでまともな頭骨要素が知られていなかったこともあり、苦難の道を辿ってきた恐竜でもある。「無視された」を意味する種小名が表す通り、のっけから紆余曲折あったテスケロサウルスについて色々と書いておきたい。

コープそしてマーシュの死をもって化石戦争は終結したが、その爪痕は大きかった。ハッチャー率いるマーシュ麾下の化石ハンターたちが採集してきた膨大な量の化石はピーボディ博物館(YPM)に収まりきるものではなく、かなりの量の化石が(一度もジャケットを開封されないまま)スミソニアン(USNM)へと運び込まれたのだった。これに立ち向かうことになったのがハッチャー門下の新人、チャールズ・ホイットニー・ギルモアである。朝はクリーニング、昼間は観察・記載と非凡な才をいかんなく発揮したギルモアではあったが、化石戦争の産物の半分近くに達する化石の山は、彼ひとりで対処できる量ではなかった。着任から10年間格闘を続け(それでもまだかなりの量が残っていた)、ふとギルモアが目を留めたのがUSNM 7757――ハッチャーとアターバックが20年以上前にランス層で採集してきた小さな「オルソポーダ」であった。

(オルソポーダOrthopodaは1866年にコープによって設立された分類グループであり、1930年代まで(マーシュ陣営の流れを組むギルモアにさえも)しばしば用いられてきた。20世紀初頭には実質的に鳥脚類と同じ意味で用いられていたようである。)

ジャケットを開いたギルモアはそこで愕然とした。その「オルソポーダ」のがっしりした前後肢は他にみられないもので、何より(頭と首を欠いていたものの)全身が見事に関節した状態だったのである。前後肢のクリーニングが済むと即座にギルモアは短報を出し、このUSNM 7757をホロタイプとしてテスケロサウルス・ネグレクトゥスThescelosaurus neglectus――無視されていた驚くべきトカゲの意――を命名した。この全長2mほどの小さな恐竜の価値を見過ごしてきた全ての人々――自分自身を含む――への戒めを込めたのかもしれない。ギルモアはまた、USNM 7758――ピーターソンが1889年にランス層で採集した断片的な骨格も同じ種であるらしいことを見抜き、これをパラタイプとした。

2年後の1915年、クリーニングの終了したUSNM 7757はウォールマウントとしてスミソニアンの展示室を飾ることとなった。頭部と首はヒプシロフォドンを参考に作った模型が、肩帯はUSNM 7758(やブラウンが採集してきたAMNH所蔵の標本)に基づく模型が据えられたが、それ以外は産状そのままの見事な代物である。

ウォールマウントの制作と同時に同時にモノグラフも出版され、テスケロサウルスの肩から後ろの骨学的詳細が明らかとなったのである(皮膚痕らしき炭素膜の小片が胴体側面に残っていたことまでギルモアは述べている)。ハッチャーとアターバックの発見から20年以上を経て、ようやくこの標本に光が当たったのだった。

同じく1926年の暮れにはカナダのアルバータ州は「エドモントン層」で、もうひとつの見事なテスケロサウルスらしき化石がパークスによって報告・記載された。パークスはほぼ完全な頭骨を含むこれをテスケロサウルス・ウォーレニと命名したが、1937年になってチャールズ・モートラム・スターンバーグはこれをテスケロサウルス属から外し、新属パークソサウルスとした。T.ネグレクトゥスとはあまりに後肢のプロポーションがかけ離れていたのである。

1926年にはチャールズ・モートラムによって「エドモントン層」(現エドモントン層群;ホースシュー・キャニオン層やスコラード層などからなる)からテスケロサウルスの産出を報告した――が、これの記載は1940年になるまで出版されなかった。テスケロサウルス属の新種T.エドモントネンシスとしてようやく記載されたこの標本CMN 8537もまた見事に関節したほぼ完全な骨格であり、今度はほぼ完全な下顎を含む頭骨要素の一部も残されていた――が、依然として頭骨の形態ははっきりしないままだった。

ギルモアは1915年のモノグラフにおいて、テスケロサウルスを(やたら)細身の走行性の動物として復元したが、チャールズ・モートラムはテスケロサウルス属が極端に長くはないマッシブな後肢をもつことを指摘し、サイズの割にはどっしりしたつくりの生き物であることを指摘した(そしてそれはパークソサウルスとは著しく異なっていた)。チャールズ・モートラムはテスケロサウルスをヒプシロフォドン科の中のテスケロサウルス亜科に位置付け、一方ですらりとしたパークソサウルスをヒプシロフォドン亜科に置いたのだった。

それからしばらくテスケロサウルスの目立った化石は新たに産出しなかった。1960年代も終わったころ、AMNHの収蔵庫を訪ねてきた男が一人――ガルトンである。

AMNHにはブラウンらによって採集されたテスケロサウルスの標本がいくつかあったが、一部がギルモアのモノグラフで言及された程度に留まっていた。しかしガルトンが訪ねてみれば3次元的に保存・クリーニングされた立派な部分骨格が収蔵されており、ギルモアのモノグラフの穴――USNM 7757は半身しかクリーニングされなかったこともあり、三次元構造のはっきりしない部分が少なからずあった――を埋めるものだったのである。

ガルトンはまた、T.エドモントネンシスをT.ネグレクトゥスのシノニムとし、テスケロサウルスがヒプシロフォドン科というよりむしろイグアノドン科に属する可能性を指摘した。ヒプシロフォドン科とするには、テスケロサウルスはがっしりしすぎていたのである。

さて、実のところ1960年代にはテスケロサウルスの新標本ラッシュのちょっとした波が来ていた。ハーレイ・ガーバニといえば散々本ブログで取り上げている最強クラスの化石ハンターのひとり(故人)であるが、例によってガーバニの先導するLACMの遠征隊はモンタナのヘル・クリーク層にて複数のテスケロサウルスの部分骨格を発見していた。その中にはこれまで未発見だった頸椎列(の大半)、そしてやたら大きな関節した後肢やこれまた大型個体のものらしい頭骨が含まれていたのである。

ガーバニ隊の採集した一連のテスケロサウルス(やそれらしいもの)はモリスによって1976年に(ロリス・ラッセルの記念論文集の中で)記載された。関節した後肢を含む部分骨格LACM 33542は踵骨の構造が既知のテスケロサウルス属とは著しく異なっており(踵骨が退縮しており、足首関節に参加していない)、(おそらく)テスケロサウルス属の新種T.(?) ガーバニとなった。頸椎列を含む部分骨格LACM 33543(これまでテスケロサウルス属では知られていなかった頬骨や脳函も残っていた)はすんなりT.ネグレクトゥスとなったが、もうひとつ厄介な標本――SDSM 7210が残っていた。

SDSM 7210は大きめの(おそらく)ヒプシロフォドン類の頭骨であることは確かだったが、いかんせん部分的であり、その全体形を知るのは難しい代物であった。首から後ろの要素は申し訳程度の椎骨と指骨しか残っていない有様で、他の鳥脚類――例えばテスケロサウルス――との詳しい比較は困難であった。モリスは思い切ってこの標本がテスケロサウルス属のおそらく新種である可能性を述べたが、こうした事情からSDSM 7210はもっぱら不定の鳥脚類として扱われるようになった。

90年代までこうした状況が続いたのだが、1995年にガルトンはSDSM 7210をホロタイプとして新属新種ブゲナサウラ・インフェルナリスBugenasaura infernalisを設立した。ガルトンはまた、T.(?) ガーバニが本種に属する可能性をも指摘した(一方でひょっとするとスティギモロクかもしれないとも述べている)。1999年にガルトンはブゲナサウラの再記載をおこない、ここにブゲナサウラの有効性は確固たるものとなって一件落着に――ならなかった。

1993年にサウスダコタで発見された鳥脚類――小型というには少々大きすぎた――は、膝下こそ失われているものの頭から尾の中ほどまで見事に関節した化石であった。“ウィロー”の愛称が付けられたこの標本NCSM 15728の胸郭には妙な「塊」があり、CTスキャンの結果心臓の内部構造らしきものまで認められたのである。この(屍蝋化したのちゲーサイトに置換されたと考えられた)「心臓」の顛末は記事冒頭で触れた通りであったが、NCSM 15728はランス期の小型鳥脚類で初めてとなる完全な頭骨が(よく保存された首から後ろの要素と共に)残っている点でも重要であった。

NCSM 15728はひとまずテスケロサウルス・ネグレクトゥスとされた一方で、モンタナで発見されたもうひとつの「首あり」のほぼ完全な骨格MOR 979はブゲナサウラ・インフェルナリスと同定された。1999年の再記載でガルトンはブゲナサウラをテスケロサウルス亜科に置いていたのだが、どうやらガルトンが考えていた以上に両者が酷似していること――ことによると同じ種である可能性さえ浮上してきたのである。

この辺りの議論は公にはなかなか進まなかったのだが、それでも2009年には再検討が行われ、結局ブゲナサウラは疑問名(テスケロサウルスの一種扱い)となり、その一方でT.(?) ガーバニはテスケロサウルス属の有効種として固まった。また、サスカチュワンはフレンチマン層でワン・ラングストンによって採集されていたテスケロサウルスのかなり完全な亜成体の骨格は新種である可能性が指摘された(そのまま2011年に新種T.アシニボイエンシスassiniboiensisになった。いつの間にか復元骨格も制作されている)。さらに2014年にはNCSM 15728の頭骨の詳しい記載がおこなわれ、ようやくテスケロサウルスの全貌が明らかになったのである。これらの研究の過程でT.ネグレクトゥスのパラタイプUSNM 7758の「残骸」の中からいくつか頭骨要素が見出される始末であった。

また、(近年のもろもろを踏まえた)系統解析の結果、どうもテスケロサウルスとオロドロメウス類(かねてよりゼフィロサウルスやオリクトドロメウスなどと単系統をなすことが指摘されていた)が単系統のグループをなすことが示された。かつての「ヒプシロフォドン科」のメンバーの大部分や近年アジアや南米で産出したものを含むかなり大きなグループの、とびきりの変わり種がテスケロサウルスだったらしいのだ。

依然としてMOR 979などは(クリーニングが進んでいないこともあって)いまだに種不明のままであるし、T.ガーバニも後肢以外まともに見つかっていないこともあり、このあたりに残された謎はまだまだ多い。

スミソニアンの恐竜展示は現在リニューアル工事の真っ最中であるが、USNM 7757は壁(いつの間にか見学者の目のほとんど届かない、やたら高い場所に移されていた)から引き剥がされ、母岩に埋まったままだった左半身のクリーニングが――ハッチャーとアターバックの発掘以来初めて人目に触れる――おこなわれた。標本はバックヤードへ栄転する一方、キャストはNCSM 15728を縮小した模型と組み合わせた復元骨格として新たな恐竜ホールに展示されるという。また、ひしゃげているものの完全な頭骨を含む部分骨格も最近新たにトリーボールド社によって発掘された。ピーターソンの最初の目立たない発見から130年近くが過ぎた今日、「無視されていたトカゲ」に熱い視線が注がれているのである。