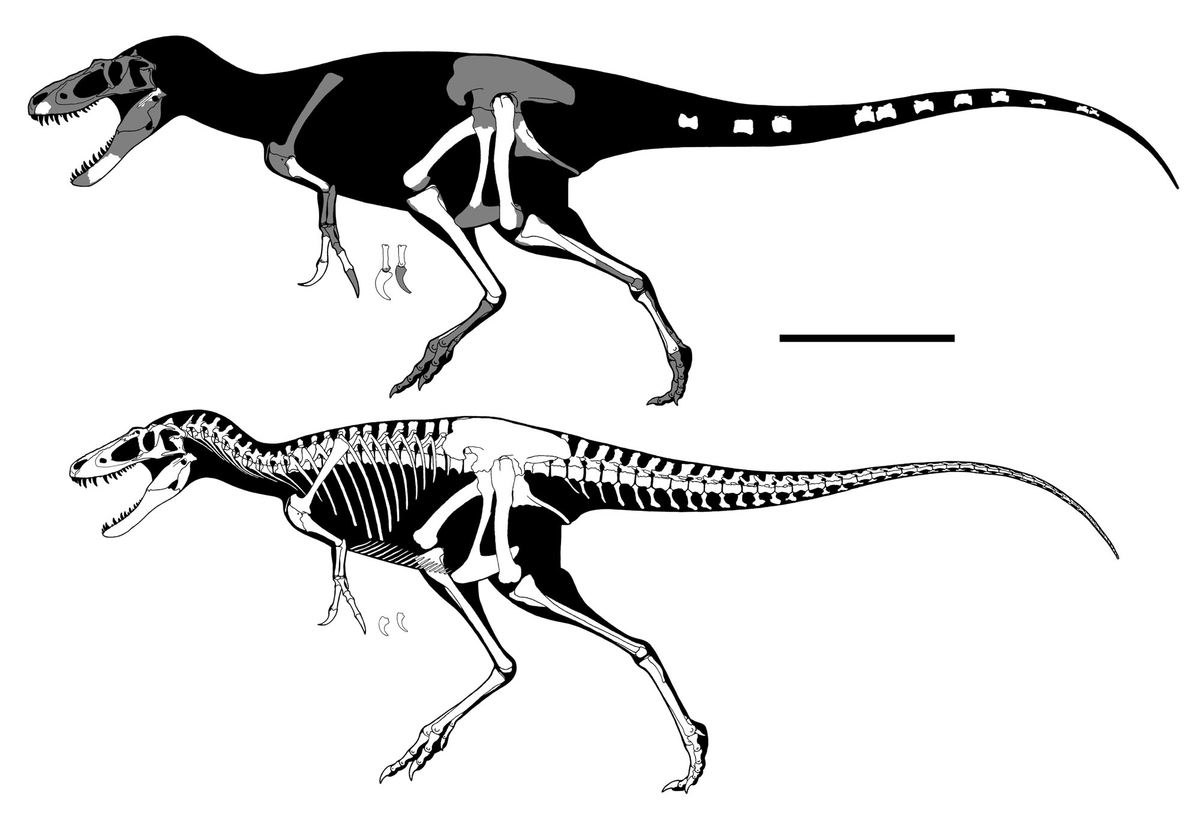

↑Skeletal reconstruction of Dryptosaurus aquilunguis (holotype ANSP 9995 and AMNH 2438) and small subadult or large juvenile Tyrannosaurus rex (composite; largely "Jane" BMRP 2002.4.1). Scale bar is 1m.

2020年もすでに3日目である。筆者はといえば微妙にバタバタしている今日この頃ではあるのだが、とりあえず(あまりにも色々ありすぎた昨年ほどではないだろうが)今年も色々やらかす予定ではある。

さて、本ブログの立ち上げ間もないころ(うっかり看取りそこなったがそういうわけでYahoo!ブログは虚空のかなたへ消えた)をご存じの方は案外少なそうな気もするわけだが、本ブログでは過去それなりにティラノサウルス-ナノティラヌス問題を取り上げてきた。今さらナノティラヌスの独自性をどうこう言うつもりはない筆者ではあるのだが、つい先日“ナノティラヌス段階”にある2標本(一方は日本でもよく見かける“ジェーン”である)の骨組織学的研究が出版されたこともある。いつものごとく、gdgdと書き連ねていきたい。

(最初に本題を書いてしまえば、今回の骨組織学的研究は今まで言われていた話の補強でしかなく、結局のところナノティラヌス論者に特別な影響を与えるような内容ではない。ジェーンなりが活発な成長の途上にあったことは一見して明らかであるし、あとは成長の過程でどこまで形態が変化しうるかというだけの話である。ティラノサウルス-ナノティラヌス問題は分類学的な問題というより業者との泥仕合的な側面をがっつり含んでおり、あまりにもあまりにもな話がいくらでも出てくる)

ナノティラヌスについては今さら説明不要ではあるが、要はティラノサウルスと同時代、同所的に(厳密に同じ環境で生活していたかといえばたぶんそうでもない)生息していた中大型獣脚類ということで、ランス期――マーストリヒチアン後期の北米西部の動物相を考える上では割とキモになりそうな存在ではあった。もともとギルモアが(死後に出版された論文にて)ゴルゴサウルス・ランセンシスとして記載したのが本種なわけだが、一方でロジェストヴェンスキーなどは(大量のタルボサウルスの標本の観察を踏まえたうえで)1965年の段階でティラノサウルスの幼体である可能性を指摘していたりもする。ホロタイプCMNH 7541は表面の保存こそ良好であったものの伝説的な変形っぷりを呈しており(ちなみにこの標本を採集したのはD.H.ダンクル――ダンクルオステウスにその名を残す男であった)、この何とも言えない保存状態が現在まで禍根を残すことになったのだった。

↑Tyrannosaurus rex "Sue" FMNH PR 2081, "Dinotyrannus megagracilis" LACM 23845, and composite "Nanotyrannus lancensis". Scale bar is 1m.

特に深い理由のないままCMNH 7541をゴルゴサウルス属にしたギルモアにせよ、新属を設けたバッカー(とカリー、ウィリアムズ)にせよ、大前提となっていたのはその成長段階――CMNH 7541が成体であるらしいことに基づいていた(一方、カーペンターはナノティラヌス属の命名からさほど間を置かず、これが未成熟である可能性について触れていたりもする)。どっこい、カーによる1999年の研究(とそれに続く2004年の研究)によって、CMNH 7541が未成熟の個体――幼体もいいとこであることが示されたのである。CMNH 7541はティラノサウルスと多数の(ほかの北米産ティラノサウルス類には見られない)特徴を共有しており、ここにナノティラヌスの独自性は風前の灯火となった。

(わりあい最近になって行われた高精度のCTスキャンによって、ティラノサウルスとナノティラヌスの頭骨における含気孔や脳函の形態差が見いだされた――が、結局は解釈の問題である。)

一方で、2000年代に入ると“ナノティラヌス”と目される保存良好な骨格が複数発見されるようになった。口火を切ったのはBMRP 2002.4.1――“ジェーン”として知られる標本で、脳函と肘から下、尾の後半部を除けばほぼ完全な骨格といえる代物であった。“ジェーン”の頭骨はCMNH 7541のそれと様々な特徴を共有しており(つまるところティラノサウルスの成体とも様々な特徴を共有している)、首から後ろの骨格はティラノサウルスの成体とはプロポーションが著しく異なっていた(ほか、ティラノサウルスの成体とは異なり、やや横向きになった肩関節窩や、腹側後方に強くカーブした腸骨前方ブレードをもっていた)。これは“ナノティラヌス”の独自性を強く示すものとみる向きもあった一方で、明らかに幼体の特徴をもっていた。

2011年になって発表された“モンタナ闘争化石”――本ブログ立ち上げ初期に散々取り上げた――の片割れは極めて完全な状態の“ナノティラヌス”(“ジェーン”とほぼ同サイズと思われる)であった。前肢にはやたら大きな(ある種ドリプトサウルス的な)手と末節骨がついており、現実問題としてティラノサウルスの成体(例えばスー)や亜成体と思しきもの(これまた本ブログで何度も取り上げてきた“ディノティラヌス”ことLACM 23845)とはサイズの整合性が取れない代物であった。“ナノティラヌス”の手は、全長で倍するティラノサウルスの成体よりも(絶対的に)大きかったのである。

(末節骨のサイズ問題については、“ピーティ”ことBMRP 2006.4.4で認識されていたことでもある。これは頭骨を欠いた部分骨格ではあるものの、ひとそろいの前肢の末節骨を含んでいた。リンク先にある“ティラノサウルスの末節骨”は実のところかなりアーティファクトを含んでおり、適切な比較と言えないところではある。)

よく知られた「歯の本数」問題と合わせ、手のサイズ問題はナノティラヌス論者の(実質最後に残された)よりどころとなっている。もっとも、2000年代に入って採集された“ナノティラヌス”の骨格(頭骨を含むものが少なくとも3体、そうでないものも1体はある)のうち、まともな研究機関に所蔵され研究に供されているものは2体――“ジェーン”と“ピーティ”に限られている。本命である“モンタナ闘争化石”の片割れは依然として落札されることもなく、頭部と前肢のキャストだけが流通している(た)だけの状況にあるのだ(キャストは若干数が某業者を通じて日本でも流通していた)。

手のサイズ問題は(少なくとも標本の数に乏しい現時点では)個体差云々で片付けようと思えば片付けられる話ではある。体サイズだけで成長段階の序列を定めていいかといえばそんなことはなく、ましてや上の“ナノティラヌス”の骨格図は計測値すらまともにない状態で描き起こした代物でもある。

歯の本数問題の方が厄介そうではある(タルボサウルスの幼齢個体では成体と同じ本数であるし、「成体と同じ本数」をうたうティラノサウルスの幼体らしき化石は複数知られている――が、研究されているのはタルボサウルスに限られている)が、このあたりは(成体と幼体の歯の本数が一緒だからといって)すんなり言い切ることは難しそうでもある。成長に伴い(幼体から亜成体にかけて)吻の伸長が起きることは間違いないし、その後(見かけ上)吻が短くなることも間違いない話なのである。

“モンタナ闘争化石”を見るにつけ、“ナノティラヌス”の前肢はかなりドリプトサウルス的――同時代にはるか東にのさばっていた、同サイズのティラノサウルス類とよく似た格好である。もっとも、ドリプトサウルスほど極端に大きな手と末節骨をもっているわけではないようで、またドリプトサウルスと比べればずっと長い後肢をもっている(ドリプトサウルスの全長は7m少々といったところだが、その割にはややごついようにも思われる)。

マーストリヒチアン後期といえばいい加減ララミディアとアパラチアが地続きになってきた時期であり(ケラトプス科角竜がアパラチアに侵入しつつあった)、あるいは“ナノティラヌス”もアパラチアへ足跡を記していたかもしれない。“ナノティラヌス”とドリプトサウルスであれば体重で勝るであろう後者のほうが有利そうな気はするのだが、“ナノティラヌスのおとな”が相手なら、ドリプトサウルスに勝ち目はなかっただろう。