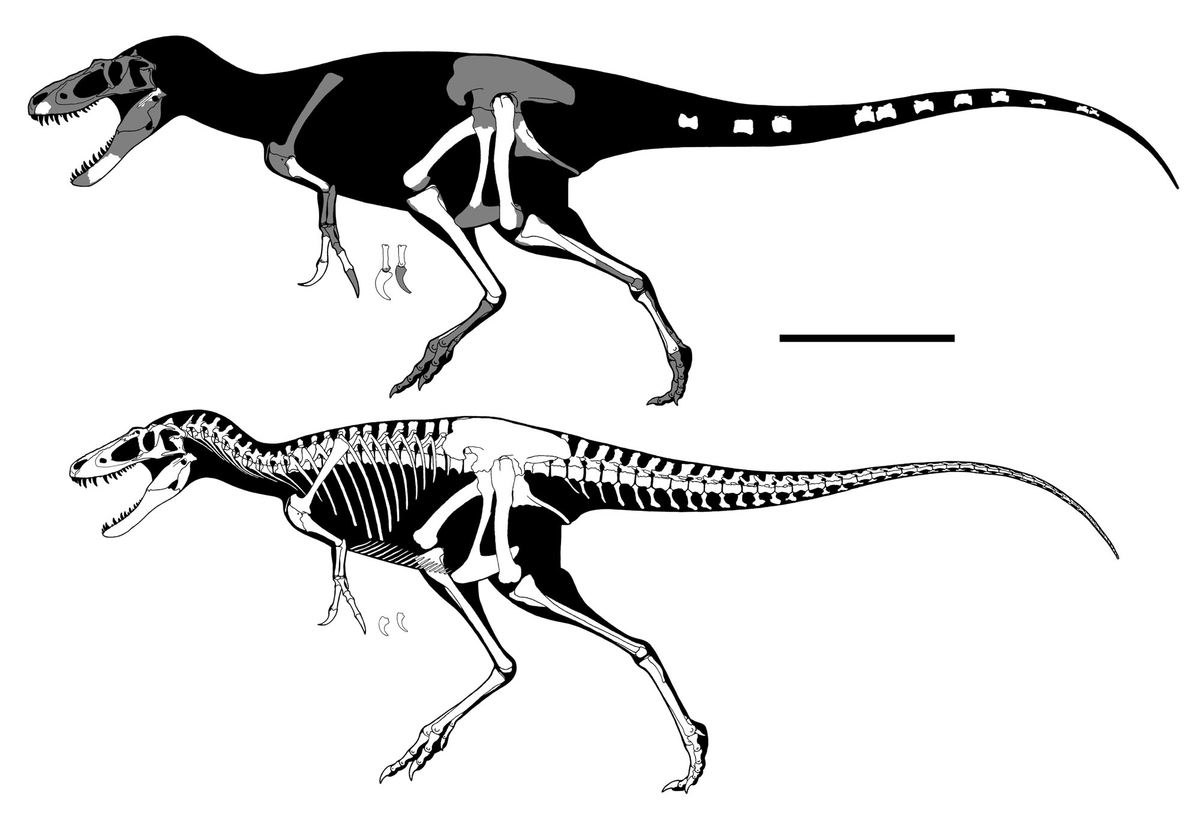

↑Composite skeletal reconstruction of Deinocheirus mirificus. Scaled as MPC-D 100/127.

筆者くらいの世代、つまり90 年代生まれは、「謎の獣脚類」としてのデイノケイルス(とテリジノサウルス)を(リアルタイムで)図鑑で見た最後の世代であった。筆者の手元にある1990年版の学研の図鑑(筆者が買ってもらったのは96 年に出た第20 刷である)には、“まだ”、中途半端に首が長いものの典型的な獣脚類の頭の載った、とりあえず肉食であるらしいテリジノサウルスとデイノケイルスが描かれている(デイノケイルスは遠景に描かれているだけだが、近景に置かれたテリジノサウルスの足はかなり幅広に描かれており、セグノサウルス類を念頭に描かれたフシがある)。

オルニトミモサウルス類との形態的類似は原記載の時点ですでに指摘されており、2000年代に入るころにはデイノケイルスがオルニトミモサウルス類(のおそらく基盤的なもの)であることはもはや明らかだった。かくして「謎の獣脚類」をそれっぽく復元することが可能となり、とりあえずその辺のオルニトミムス類の巨大なものとして復元したイメージがあふれかえることになった(言うまでもなく、当時それらに特別問題はなかった)。——のだが、2013 年のSVP を経て2014 年に発表された「新復元」は「はめ込み合成」されたそれまでの復元とは別物といってよい代物であった(本質的に「旧復元」が間違っていたかといえばそういうわけではないのだが)。盗掘された頭骨と足——MPC-D 100/127 も紆余曲折の末もとの体に帰還し、そして恐竜博2019 で「再び」日本の土を踏むことになった。——ブギン・ツァフから盗掘されたMPC-D 100/127 の頭と足は、モンゴルから「日本のバイヤー」へ売られ、そしてヨーロッパへと流れていったのである。

1963 年から始まったポーランド-モンゴル古生物探査にはモンゴル、ポーランド双方から新進気鋭の研究者が参加したが、女性研究者の多かったこの調査隊は薫枝明をして「モンゴル-ポーランド娘子軍」と称され輝かしい成果を残した。そして3 回目の調査となった1965年、ソフィア・キエラン-ヤウオロスカはネメグト盆地のアルタン・ウラⅢ(ネメグト層の下部にあたる)で、奇妙な“メガロサウルス類”(この場合のメガロサウルス類はウォーカーによる獣脚類の大分類——カルノサウルス類をメガロサウルス上科とティラノサウルス上科に二分したものである)にぶち当たったのである。

この“メガロサウルス類”(1966 年の速報ではメガロサウルス科とされていた)はゆるやかに関節したほぼ完全な肩帯と前肢、そしてわずかな胴椎の破片と肋骨、腹骨が保存されていた。問題だったのはそのサイズで、上腕骨の長さは938mm——前肢全体で長さ2.4m(右前肢は完全だった)というすさまじい代物であった。オスモルスカ(とまだ学生だったロニウィッツ——とっくの昔に小型無脊椎動物化石の大御所である)——「娘子軍」の主力であった——はこの恐竜がティラノサウルスと互角のサイズであることを見抜くと共に、手の構造や、やたらデカいものの貧弱な上腕骨がオルニトミムス類と酷似していることにも気付いていた。一方で、デイノケイルスの巨大なサイズや、骨が肉厚であることから(古典的な意味での——今にしてみれば系統関係を何ら反映していない)コエルロサウルス類である可能性を排除し、原始的なメガロサウルス類——デイノケイルス科を設けたのであった。

原記載に合わせてデイノケイルスのホロタイプ(当初はワルシャワのポーランド科学アカデミーの所蔵であったが、後にモンゴルに返還された)のキャストは組み立てられ、鮮烈なデビューを飾ることとなった。天井すれすれに組み上げられた肩帯と前肢“だけ”を見上げるオスモルスカの写真は数々の書籍を飾り、量産されたキャストは西側諸国にも出回るようになったのである。

原記載におけるオスモルスカの観察眼はさすがといったところで(The Dinosauria の編集を伊達でやることになるわけではない)、デイノケイルスを最終的にメガロサウルス上科としたのは、単に(単発の記載に過ぎなかったということもあり)分岐分類導入以前の獣脚類の分類——巨大で重厚なカルノサウルス類と、小型で華奢なコエルロサウルス類というフレームワークに手を付けなかったというだけのことでもあった(ついでに、当時まだホロタイプしか知られておらずカメ扱いだったテリジノサウルスが獣脚類であることを指摘している)。とはいえ、一度分類してしまえば、それが独り歩きするのが今も昔もこの業界のお約束である。

かくして化け物じみた剛腕カルノサウルス類としてのデイノケイルスが氾濫するようになり、テリジノサウルスのほぼ完全な前肢が発見された(ここに至ってようやくテリジノサウルスがカメではなく恐竜であることにコンセンサスが得られた)ことで状況はさらにややこしくなった。オストロム(やポール)がオルニトミモサウルス類への分類を主張し、一方でバルスボルド(ホロタイプの発掘にも携わっていた)はテリジノサウルスとデイノケイルスをまとめて「デイノケイロサウリア」を創設しようとした。

こうした状況を復元画は敏感に反映し、巨大なオルニトミムスから“セグノサウルス類”

風の復元まで、様々な復元が同時に出回るようになった。名実ともにデイノケイルスは謎の恐竜となっていたのである。

このあたりについて一応の幕引きとなったのがThe Dinosauria 第2 版——2004 年に出

版されたマコヴィッキーらによる研究であった。デイノケイルスの前肢から基盤的なオルニトミモサウルス類の特徴が見いだされ、ひとまずの定位置を得ることになったのである。とはいえ、依然としてオルニトミモサウルス類とすんなり言い切るのが難しい代物でもあった。非オルニトミモサウルス類的な特徴も混在していたのである(わかりやすいのが前肢の末節骨である。カーブが強いのはガリミムスにもみられる特徴だが、屈筋の付着点ががっつり近位寄りにあるのは非オルニトミモサウルス類的である。また、橈骨と尺骨が密着しないのも非オルニトミモサウルス類的である)。

閑話休題、韓国といえばやたら恐竜の足跡と卵が産出することで有名だが(釜山港のすぐ近くの岩礁に巣と思しき卵化石の集まりがある始末である)、数こそ少ないながら保存良好な恐竜の骨格化石も知られている。どことなく「モンゴル的」な保存状態でもあり、時代的にもそれらしいことも相まって、イ・ユンナムを旗振り役に、2000 年代から精力的にモンゴルでの調査を行うこととなったわけである。

さて、この韓国-モンゴル共同調査には例によって各国の研究者が相乗りしており、2008年の調査の際にデイノケイルス(のホロタイプ)の産地——アルタン・ウルⅢを再訪することとなった(この手の産地再訪は化石探しの基本中の基本と言ってよく、歴史的な標本の産出地点を再発見できれば色々と得るものは大きい)。ポーランド隊はしっかり写真を残しており、そんなわけで首尾よく産地の再発見に至った——が、特筆すべき収穫品はタルボサウルスらしき歯型の付いた肋骨の断片くらいであった。

ホロタイプの産地再訪ではぱっとしなかった韓国隊とゆかいな仲間たちだったが、実のところ2006 年に韓国隊はとんでもない代物をアルタン・ウルⅣで発掘していた。盗掘者にあらかたほじくられた後だったこの骨格MPC-D 100/128(胴椎列の大半と尾の大部分、足を除く後肢はどうにか現場に残されていた)は、未成熟個体であるにもかかわらずガリミムスより明らかに巨大であり、そして謎の“帆”が——伸長した棘突起が中部胴椎から近位尾椎にかけて発達していたのである。挙句、仙椎の作りは反り返り(上半身をもたげるのが基本姿勢だったことを示唆する)、一方で胴椎は強い下方カーブ——ハドロサウルス類のような構造であるらしかった。

とはいえ、この骨格はどうしようもない代物でもあった。“未知のオルニトミモサウルス類の体骨格”であるらしいことはうかがえたが、頭も前肢も足も文字通り“持っていかれた”後だったのである。取り付く島のなかったこの標本は、それからしばらく埃をかぶることになった。

ツイていたというべきなのか、2009 年に韓国隊とゆかいな仲間たちが遭遇したのはなおも凄惨な現場であった。ブギン・ツァフに横たわっていたのは、頭と手、足を盗掘者にもぎとられた巨大なオルニトミモサウルス類のほぼ完全な骨格——デイノケイルスMPC-D100/127 だったのである。“モンゴル式”の儀式の痕跡からして、2002 年以降に地元民によって盗掘されたことは明らかだった。

そして大腿骨の特徴がMPC-D 100/128 と一致し、明らかになったのはあまりに残酷な

事実であった。盗掘され(そして間違いなく)マーケットに流れた頭骨と(手と)足を除けば、デイノケイルスの骨学的情報は実質的に全て明らかになったのである。

2011 年になり、事態は水面下で急変することになった。ゴドフロアから“タレこみ”が

あったのである。曰く、“デイノケイルスの頭骨と手・足”がモンゴルで盗掘された後に「日本の」バイヤー(匿名の扱いではあるが、名前がわからなかったはずはない)に売却され、現在ではヨーロッパのプライベートコレクションに入っているとのことであった。交渉が始まったものの先行きは見えず、従ってユンナムらは首なしの骨格に基づく記載を進めることとした。かくして2013 年のSVP で首なしの骨格図が大々的に発表された——が、最終的にツキはこちらへ回ってきた。タルボサウルスの密輸で逮捕者が出た上に実刑判決を受けたことで、怯えたコレクターの手元から化石が返ってきたのである。問題の化石はMPC-D 100/127 のもぎ取られた部分にぴったり一致し、ここにデイノケイルスの骨学的な情報のほぼ全てが揃ったのだった。

かくしてデイノケイルスのマウントは恐竜博2019 の目玉となったわけだが、結局のとこもろもろの厄介な問題が解決されたわけではない。「日本の」バイヤーはなおも(多少品ぞろえに変化もあったようなのだが)健在のようであるし、どういうわけかデイノケイルスの再記載の著者に名を連ねることになったフランスの有名ディーラーの周りに見え隠れするのは、結局のところ出所の怪しげな代物である。相変わらずモンゴル(だけに留まらないが)での盗掘と密輸出は後を絶たず、そのあたりの“東アジア産”の化石はショーのたびにあちこちの店頭に並び、そして今日も全国の博物館にさりげなく居座っている。究極的に言えば、このあたりの十字架は等しく(等しく、である)本ブログを読むような人間は全員背負っている格好である。

“二度目”の来日となったデイノケイルスの頭骨は、強膜輪をえぐり出された左の目でアクリル越しに何かを見ていた。